- Start

- Unser Schulsong

- Unsere Schule

- Schulgemeinschaft

- Grundschule

- Werkrealschule

- Schulsozialarbeit

- Beratungslehrerin

- Berufsorientierung

- Service

- Kontakt

- Lehrerinfos

- Elterninfos

- Pfingstbergblues

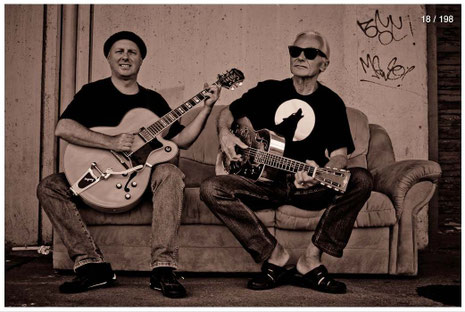

Interview mit "Mojo & The Blueswolf"

1 Herr Schuster, Sie spielen am 13. März 2015 ein Konzert in der Pfingstbergschule Mannheim. Schule als Auftrittsort für ein Blues- und Rockkonzert ist eher ungewöhnlich. Mit welchen Gefühlen und Erinnerungen an Ihre eigene Schulzeit kommen Sie zu dem Konzert in die Pfingstbergschule?

Ich stelle keinerlei Verbindungen zu meiner eigenen Schulzeit her, zumal es sich ja auch nicht um ein Konzert für Lehrer oder Schüler handelt.

2 Erinnern Sie sich noch daran, wie der Wunsch entstanden ist, Musik zu machen bzw Musiker zu werden? Welche Rolle hatte Musik in Ihrer Familie gespielt? Spielten vielleicht die Eltern ein Instrument oder sangen im Kirchenchor?

Schuster: Der Wunsch, Musik zu machen, war schon im Alter von 3 Jahren erkennbar, als ich die Trommelrhythmen des unter unserem Küchenfenster vorbeiziehenden Spielmannzugs (beim „Brezelfest“-Umzug) exakt mittrommeln konnte. Mit 6 Jahren sang ich Elvis-Songs, und mit 12 war ich unheilbar infiziert, als die Beatles und die Stones in mein Leben traten.

3 Welchen Stellenwert hatte der Musikunterricht in der Schule für Sie? Hat er zu dem Wunsch, Musiker zu werden, beigetragen? Wie wichtig war dieser Unterricht für Ihre Karriere als Musiker?

Schuster: Ich besuchte gerne den Musik-Unterricht, obwohl die damaligen Lehrer gegenüber der Pop-Musik völlig ignorant waren. Meine Blues-und-Rock-„Künste“ wurden überhaupt nicht ernst genommen. Ich machte meinen Weg als Musiker also nicht wegen des Musikunterrichts, sondern t r o t z des Musikunterrichts.

Schultz: Musikunterricht in der Schule? Den gab es bist zur 4. Klasse – danach fand keiner mehr statt.

4 Meine eigene „(beat-)musikalische“ Sozialisation begann Mitte der sechziger Jahre. Damals saßen wir vor dem Fernseher und schauten einmal in der Woche Sendungen wie „Fury“ oder „Lassie“. Einmal hatte sich die Ausstrahlung verzögert, stattdesse klimperte der uns noch völlig unbekannte Alexis Korner auf einer Blechgitarre – heute weiß ich, dass es eine Resonator-Gitarre war – Titel von Son House, Robert Johnson ua. Es klang für uns damals sehr archaisch und entsprach so gar nicht unseren damaligen Favoriten wie zB den „Tremeloes“ oder „Dave Dee & Co“. Nur wenig später allerdings zählte Korner mit seinen unterschiedlichen Formationen zu unseren Lieblingsmusikern und wir engagierten ihn zu einem Auftritt in unserem Jugendzentrum. Wie war das bei Ihnen? Wie gestaltete sich Ihr musikalischer Werdegang? Welche Musiker und Bands waren für Sie wichtig?

Schuster: Ich war zuerst von den Beatles und den Stones infiziert (s.o.). Erst über die Stones kam ich - getreu dem Grundsatz, den ich noch heute meinen Gitarrenschülern predige: „Höre Dir die Vorbilder Deiner Vorbilder an!“ - zu den „wahren Helden“, also zu Robert Johnson, B.B. King, Albert King, Muddy Waters, Howlin`Wolf und all den anderen Veteranen des Country Blues und Chicago Blues.

Die Welle des britischen Blues-Revivals, ausgelöst von den Musikern im Umkreis von Alexis Korner und John Mayall (vornehmlich die Gitarristen Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page und Mick Taylor, aber auch der „Wahl-Brite“ Jimi Hendrix) brachten mich dann endgültig auf die Bahn, auf der ich mich noch heute bewege.

Schultz: 1976 hatte ich meine erste Band, den ersten Auftritt beim Kinderfasching 1977. Angeregt wurde ich durch den Musikfilm „The Last Waltz“ mit Muddy Waters, Eric Clapton ua. Danach war ich blues-infiziert. Beeindruckt und beeinflusst hatten mich B. B. King, Allman Brothers und vor allem Duane Allman´s Slidegitarre.

5 Alexis Korner war ein großer Förderer und Vermittler des Blues nicht nur in England, sondern in ganz Europa. Er beeinflusste auch die Blues-Szene in Deutschland. Er gilt als „Vater des weißen Blues“. In seiner Band „Blues Incorporated“ sangen spielten viele spätere Stars der Rockmusik wie Mick Jagger, Charlie Watts, Paul Jones, Graham Bond, Alan Price oder Eric Burdon ua. Welche Bedeutung hatte Korner für Sie persönlich und für die damalige Szene im Allgemeinen? Gab es andere wichtige Einflüsse?

Schuster: Siehe: Nr.4

6 Woher, glauben Sie, kommt die nahezu ungebrochene Faszination des Blues, die er bis heute noch auf viele Menschen ausübt?

Schuster: Der Blues ist die ehrlichste Musik, die ich kenne. Blues-Spielen kann man nicht „faken“. Ein Musiker, der keinen Blues mag (was man übrigens akzeptieren sollte, ohne ihm die Kompetenz abzusprechen – alles ist ja letztlich eine Frage des persönlichen Geschmacks), kann auch keinen guten Blues spielen, ganz gleich wie hoch seine handwerklichen Fertigkeiten einzustufen sind. Ein virtuoser klassischer Pianist kann perfekt Chopin interpretieren, auch wenn er Chopin nicht mag. Beim Blues geht das nicht, weil man sich hinter Perfektion nicht verstecken kann.

Diese Ehrlichkeit spürt auch ein Laienpublikum intuitiv.

Schultz: Ich kann diese Frage nur für mich persönlich beantworten. Warum Blues? Weil er mich mitten ins Herz trifft. Es ist diese besondere Energie, die einen so berührt. Es reicht z. B. ein Ton von B. B. King, ein Lick von Stevie Ray Vaughn, aber auch die Stimme von Robert Johnson bei "Preaching Blues" und natürlich auch die Slidegitarre, und auch die sich ständig steigernde Intensität bei "My Black Mama" von Son House. Oder der Einstieg in den Gesang von "Mercury Blues" von Mississippi Fred McDowell. Da stellen sich mir die Haare zu Berge und ein Schauer durchläuft mich durch und durch. Deshalb ist der Blues immer wieder neu, spontan, dynamisch, sensibel, emotional, lebendig und energetisch wie das Leben selbst. So kann Blues nie langweilig werden.Wenn ich Gitarre spiele und singe, transportiere ich im besten Falle meine momentan verfügbaren Energien, Emotionen, meinen momentanen Gemütszustand auf das Umfeld, die Zuhörer, und das ist bei mir beim Blues am intensivsten und besten.

Ich habe mir gerade eine neue Resonatorgitarre gekauft und es ist wie immer. Selbst nach so langer Zeit des

Musizierens kickt mich der Slidesound einer Resonatorgitarre noch immer. Die Intensität eines mit Slide gespielten Tones ist halt einfach um ein vielfaches höher als ein "normal" gespielter Ton.

Man höre sich nur Derek Trucks an. Es ist unglaublich. Bei diesem Ton kommen mir regelmässig die Tränen. So ein Ton ist die reine Emotion.

7 Es gibt viele verschiedene Definitionen dessen, was Blues ist. Tampa Red, ein schwarzer Bluesmusiker sagte einmal: „... Blues ain´t nothing but good man feeling bad...“; Archie Shepp, eigentlich Jazzmusiker, beschrieb den Blues folgendermaßen: „....Der Blues ist mehr als Musik – er ist eine Lebensweise, deine Art zu kochen, die Art, dein Haar zu tragen, die Art, wie deine Mutter spricht, schau dir Bluesleute wie John Lee Hooker an – sie sehen auch besonders aus....“.

Sie haben einmal geschrieben: „....lang, lang ist`s her, seit der Blues nur von ausgebeuteten Menschen gespielt wurde, die schon im Kindesalter Baumwolle pflücken mussten, anstatt eine Schule besuchen zu dürfen, und dementsprechend noch im Erwachsenenalter des Lesens und Schreibens unkundig waren. (Albert King in "Born Under A Bad Sign": "I can´t read, didn`t learn to write. My whole life`s been one big fight..."). Heutzutage gibt es Blueser mit abgeschlossenem Germanistik-Studium, die auf eine Erwerbsbiographie als Deutschlehrer zurückblicken können ….“.

Was bedeutet Blues für Sie persönlich? Was geht in Ihnen vor, wenn Sie als „studierter“ Blueser, dazu noch „weiß“ und „deutsch“, auf der Bühne stehen und Songs wie diesen Albert-King-Titel interpretieren? Ist das dann noch „authentischer“ Blues oder hat das Covern solcher Titel „lediglich“ die Funktion, die Erinnerung an diesen Musikstil aufrecht zu erhalten und ihrer ursprünglichen Schöpfer zu gedenken?

Schuster: Natürlich ist das Covern von Blues-Standards immer auch Traditionspflege und Ehrerweisung gegenüber den „Vätern“. In erster Linie aber fühle ich mich kulturübergreifend empathisch verbunden mit den Schöpfern dieser Musik.

Gelegentlich bestätigen mir farbige Musiker aus den Südstaaten, dass sie in meinem Spiel die musikalische Sprache ihrer Jugend wiedererkennen, was mich froh und auch ein wenig stolz macht. Ich sehe darin keine besondere Leistung meinerseits; vielmehr ist es einfach eine Tatsache, dass ich genauso „ticke“ oder „schwinge“ wie die alten Blueser, quasi ihre nonverbale Sprache verstehe und spreche.

8 In Deutschland gibt es eine mittlerweile recht ausgeprägte Bluesszene mit eigenen Zeitschriften, Clubs, Labels und jeder Menge Bands, vom Solo-Interpreten über das Duo bis hin zu großen Bands. Wo sehen Sie die deutsche Bluesszene im Vergleich zur internationalen Szene?

Schuster: Ich glaube, dass es auch in Deutschland sehr viele hervorragende Blues-Musiker gibt.

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern sind fast zu vernachlässigen.Der typische junge farbige US-Amerikaner hört oder spielt heute auch nicht häufiger Blues als der weiße Europäer. Die Unterschiede haben sich nivelliert. Was sich erhöht hat, ist international das allgemeine Niveau der Musiker. An guten Musikern herrscht kein Mangel. Ein Mangel herrscht demgegenüber an Auftrittsmöglichkeiten, die es dem Musiker ermöglichen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

9 Nicht wenige (amerikanische) Bluesmusiker lebten oder leben immer noch in Deutschland bzw Europa und ließen oder lassen sich von einheimischen Bands begleiten. Genannt seien nur Champion Jack Dupree, Louisiana Red, Tom Shaka, Billy Goodman, Nick Woodland oder auch Steve „Big Man“ Clayton. In manchen Bluestiteln spielt Deutschland eine Rolle, so in Noah Lewis „Goin´ to Germany“ und kein Geringerer als der große Boogie-Pianist Little Willie Littlefield machte aus dem schwäbischen Volkslied „Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus“ unter dem Titel „Wooden heart“ einen veritablen Boogie Woogie. Woher, glauben Sie, kommt diese Affinität zu Deutschland?

Schuster: Hier kann ich auf Frage 8 verweisen: Blues ist schon seit Jahrzehnten in den USA nicht mehr angesagt als in Europa.

Das war eigentlich schon in den „Hochzeiten“ des Blues so. Bis in die frühen 60er gab es in Amerika „weiße“ und „schwarze“ Hitparaden (Letztere erfassten in ihren Charts die sogenannten „Race Records“). Der schwarze Musiker, der auf der anderen Straßenseite wohnte, war „gefühlte 1000 Meilen“ weit weg – kulturell gesehen.

Als die Beatles 1963 nach Amerika kamen und von einem Interviewer gefragt wurden, worin ihr Hauptinteresse bei ihrem Besuch läge, antwortete Paul Mc Cartney „Muddy Waters“. Daraufhin fragte der Interviewer „Wo liegt das denn?“

Mehr muss man nicht sagen zu Kenntnisstand und Wertschätzung der weißen Amerikaner im Hinblick auf die schwarzen Anteile des gemeinsamen kulturellen Erbes.

10 Daneben ist zu beobachten, dass es auf der regionalen Ebene in vielen Teilen Deutschlands Bluesmusik mit Texten in der entsprechenden Dialektsprache gibt, in Bayern beispielsweise Williams Wetsox oder Schorsch und die Bagage, im Schwäbischen Christof Altmann oder Rockzipfl und im pfälzischen hat zuletzt die „2nd Bridge Bluesband“ auf sich aufmerksam gemacht, die „Mutter des Dialektblues“, Joy Fleming, nicht zu vergessen. Sie selber arbeiten mit dem pfälzischen Mundartdichter Michael Bauer zusammen. Worin liegt der Reiz, Dialektsprache in der Rock- und Bluesmusik zu verwenden?

Schuster: Ich bin zwar persönlich überzeugter Dialekt-Sprecher und finde einen erheblichen Teil meiner Identität im Dialekt. Aus diesem Grund habe ich auch in den 70ern die bekannte Pfälzer Dialekt- Band „Blues und Bloedel“ mitgegründet und einen Großteil ihrer Texte mitverfasst. Gleichwohl ist meine Zusammenarbeit mit Michael Bauer nicht durch seine Verwendung des Dialekts begründet. Ich würde seine Texte nicht minder schätzen, wenn sie in deutscher Einheitssprache verfasst wären.

Ob die Verwendung des Dialekts g e n e r e l l dem „Geist des Blues“ näher steht als eine Art von Hochsprache, ist schwer zu beantworten. Wenn ein Blues-Musiker unter Verwendung von Dialekt eher „bei sich“ ist als unter Verwendung von Hochsprache, liegt vielleicht ein guter Grund vor. Aber verallgemeinern kann man das meiner Meinung nach nicht.

11 Sie arbeiten viel im Duo mit Jürgen „Mojo“ Schultz zusammen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Welchen musikalischen Schwerpunkt verfolgen Sie mit dieser Formation?

Schuster: Jürgen „Mojo“ Schultz kannte und schätzte ich als hervorragenden Musiker natürlich schon seit vielen Jahren. Der Anlass unserer Zusammenarbeit war, dass ich 2011 einen sehr guten „Ersatzgitarristen“ für den ebenfalls hervorragenden Peter Stahl brauchte, der einen gemeinsamen Auftritt absagen musste. Bei diesem Auftritt merkten wir dann, dass das Zusammenspiel hervorragend funktioniert. Der gemeinsame musikalische Schwerpunkt ist das Ziel, den Blues in all seinen Spielarten mit viel Begeisterung immer wieder neu zu beleben.

12 Am 13. 03. 2015 eröffnen Sie mit Jürgen „Mojo“ Schultz den Abend für Chris Jagger´s Atcha! Gibt es Berührungspunkte zu seiner Musik? Was darf das Publikum von „Mojo & The Blueswolf“ an diesem Abend erwarten?

Schuster: Die Berührungspunkte zwischen Chris Jagger und uns sehe ich in der gemeinsamen musikalischen Sozialisation (Blues-lastige Pop-Musik der britischen Szene in den 60ern). Ansonsten sehe ich noch keine Berührungspunkte, bin aber sehr neugierig auf Chris` Musik.

Die Fragen stellte Werner Aust